Blickwechsel: Connected Customer – eine digitale (R)Evolution

Der digitale Darwinismus hat einen neuen Typ Kunde hervorgebracht: Den „Connected Customer“. Dank der Möglichkeiten zur stärkeren Interaktion mit seinen Marken, die das Internet ihm bietet, hat er eine ungewohnte Marktmacht entwickelt. Unternehmen sind gezwungen auf diesen neuen Kunden zu reagieren.

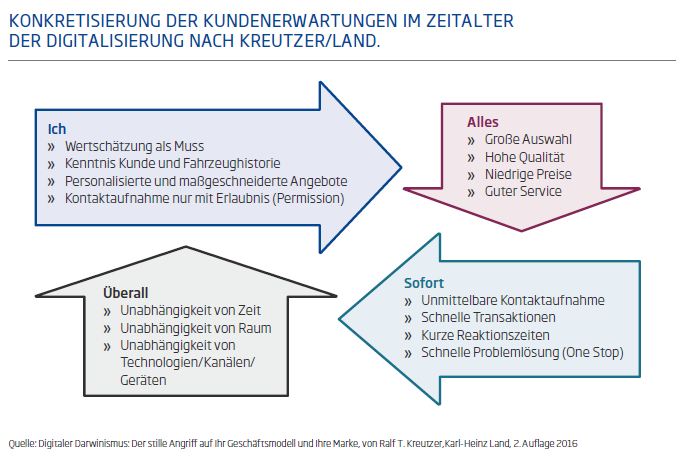

Nur 25 Jahre ist es her, da begann sich die Welt digital zu vernetzen. Was als Evolution galt, stellt heute eine digitale Revolution dar, die tiefgreifende Veränderungen im Kunden- und Mediennutzungsverhalten sowie den damit einhergehenden Anforderungen der Deutschen ausgelöst hat. Es ist ein neuer Kunde entstanden. Ralf Kreutzer und Karl-Heinz Land beschreiben ihn in ihrem Buch „Digitaler Darwinismus“ als „Connected Customer“ und belegen ihn plakativ mit dem „Ich, Alles, Sofort und Überall“-Prinzip (siehe Abbildung unten). Der „Connected Customer“ fordert durch den Einfluss der digitalen Medien ein weitaus höheres Maß an persönlichen Services und Dienstleistungen — jederzeit, ortsunabhängig, unmittelbar, in bester Qualität und zum günstigsten Preis. Die Kunden bestimmen dabei selbst, wie und wo sie mit dem Unternehmen in Kontakt treten möchten. Sie erwarten immer und an jedem Ort eine Frage posten zu können — und erwarten ebenfalls eine Antwort zu erhalten. Und: Sie können diese Forderungen aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität stellen. Denn der Wettbewerber ist ja nur einen Klick weit entfernt.

Die Digitalisierung hat so nicht nur Auswirkungen auf die „Customer“, sondern verändert die Märkte und damit auch die Unternehmen; sie bringt sie in Zugzwang. Der Wandel zur Digitalisierung ist ein unaufhaltsamer Prozess. Fast täglich treibt eine Vielzahl neuer digitaler Technologien die Vernetzung und den Einsatz intelligenter Systeme voran. Eine Chance, die vor allem junge Unternehmen nutzen, die sich mit neuen disruptiven, digitalen Geschäftsmodellen am Markt etablieren. Die gestandenen Unternehmen geraten zunehmend unter Druck. Der Digitalisierungsexperte Karl-Heinz Land geht sogar so weit und sagt: „Wenn Technologie und Gesellschaft sich schneller verändern als Unternehmen in der

Lage sind, sich daran anzupassen, kommt es wie in der Evolution zum Aussterben, sprich: adapt or die“. In dieselbe Kerbe schlägt Brian Solis, „Digital Analyst“, Anthropologe und Zukunftsforscher. Seiner Meinung nach wird es in einigen Jahren 70 Prozent der sogenannten „Fortune 100 Companies“ nicht mehr geben, da sie den Ansprüchen der neuen vernetzten Gesellschaft nicht gerecht werden.

Managementansätze für den digitalen Darwinismus

Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, verfolgte man in den vergangenen zwei Jahrzehnten unter anderem den Ansatz des Kundenbeziehungsmanagements (Customer Relationship Management; CRM). Dabei versuchen Unternehmen, ihre Kunden langfristig zu binden und zu profitabilisieren, indem sie die kundenbezogenen Unternehmensprozesse an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten. Die Hauptrolle spielen dabei die (systematisch) gewonnenen Daten über eine Kundenbeziehung (neudeutsch: Customer Relation). Im Fahrwasser des CRM erlangte auch der Kundenservice eine zentrale Rolle, denn er bietet in Zeiten immer homogenerer und austauschbarerer Produkte eine Chance, um sich von den Wettbewerbern zu differenzieren.

Die Digitalisierung, vor allem über die sozialen Netzwerke, generiert nun eine schier unendliche Masse an Daten über Customer und User sowie deren Interessen, Meinungen und Freundschaftsbeziehungen und bietet so ganze neue Chancen. Der Kunde wird über seine digitalen Aktivitäten zu einem kontinuierlichen Datenlieferanten. Customer Relationship Management und Kundenservice bekommen dadurch neuen Schwung. Mit den oftmals synonym verwendeten Ansätzen Social CRM und Social Service hoffen Unternehmen nun, Managementansätze gefunden zu haben, die die notwendige Flexibilität liefern, um im digitalen Darwinismus zu überleben. Was steht aber hinter diesem neuen Buzz-Word? Aus terminologischer Sicht ist Social Service nur ein Teil von Social CRM, nämlich der für den Kunden nach außen hin sichtbare Teil. Unter Social Service versteht man ein besonders fundiertes Social Media Marketing, das die Beziehung mit den einzelnen Kunden oder Fans und vor allem den Service an diesen in den Vordergrund stellt. Dies bedeutet, dass Unternehmen, die Social Service betreiben, explizit soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter als Kundenservice-Kanal nutzen. Firmen, die das hervorragend zu gestalten wissen, werden gern als „socially devoted“ bezeichnet. Hierbei handelt es sich um eine Auszeichnung des Portals „socialbakers. com“ — einem der führenden Anbieter von Social Media Analyse- und Statistik-Tools. Unternehmen, die auf mindestens 65 Prozent der Kundenanfragen und zeitnah auf Facebook und/oder Twitter antworten, werden als besonders engagiert ausgezeichnet. Diese „socially devoted“ Unternehmen haben verstanden, dass viele Kunden statt einseitiger Kommunikation den dynamischen Dialog mit dem Unternehmen auf den von ihnen präferierten (sozialen) Kanälen bevorzugen. Sie haben sich konsequent auf die oben beschriebene neue Haltung der Konsumenten mit dem „Ich, Alles, Sofort und Überall“-Prinzip ausgerichtet. Zu den Top 3, der „socially devoted“-Unternehmen in Deutschland zählen regelmäßig die Deutsche Bahn, DHL Paket oder die Deutsche Telekom.

Haben deutsche Unternehmen Zukunftsangst?

Vor diesem Hintergrund ist es allerdings erstaunlich, dass gleichzeitig die sozialen Medien in Deutschland nur wenig als Servicekanal genutzt werden: Nur 0,7 Prozent aller Anfragen erfolgen über diese Kanäle. Woran liegt das? Tim Cole stellt in seinem Buch „Digitale Transformation“ zunächst eine andere Frage: „Sind wir Deutschen für die digitale Transformation der Wirtschaft gerüstet? Oder haben die deutschen Unternehmen zu viel Angst vor der Zukunft und lassen sie deshalb an sich vorbeiziehen?“ Seine Antwort lautet: „Leider sieht es ganz danach aus“. Welchen Einfluss hat diese von Cole konstatierte Zukunftsangst nun auf die Social Services? Zum einen werden die sozialen Medien auch im Jahre 2016 noch zu oft als Einbahnstraße vom Unternehmen zum Kunden gesehen. Zum anderen fehlt es an den entsprechenden strategischen Verankerungen der sozialen Medien im Gesamtkontext einer digitalen, unternehmensweit ausgerichteten Strategie. Vieles ist Stückwerk und wird nur unternommen, weil die Konkurrenz es auch macht. Was fehlt ist die Basis, die notwendige Servicekultur.

Erschwerend kommt hinzu, dass Kunden heute — wie oben in der Abbildung unter „überall“ beschrieben — unabhängig von vordefinierten Geräten, Technologien und Kanälen ihre Anliegen los werden wollen. Das geht weit über die herkömmlichen Servicekanäle wie Telefon, Brief oder E-Mail hinaus. Laut einer Studie von Nice Systems aus dem Jahre 2012 nutzten 60 Prozent der Kunden fünf oder sogar mehr Kanäle, wenn sie Kontakt zu Unternehmen suchten. Im Jahre 2016 dürfte diese Zahl noch weiter gestiegen sein.

Für Unternehmen heißt das, dass sie sich auf all das vermehrt einstellen müssen, mit erheblichen organisatorischen Konsequenzen. Dies bedeutet, vor allem ein enormes Aufrüsten in Sachen Personal, schließlich erwarten Kunden im Web einen 24/7 Service (Stichwort „sofort“). Gleichzeitig muss aber auch die notwendige technische Infrastruktur bereitstehen. Ein Unternehmen muss wissen, was welcher Kunde wo bereits gesagt, getan oder gefragt hat (neudeutsch: wie seine „Customer Journey“ verlief), und in der Lage sein, diese Daten sinnvoll zu verknüpfen. Sonst passiert es, dass ein Kunde sein Serviceanliegen immer wieder von vorne erklären muss —sicherlich kein gutes Serviceerlebnis und nicht zuträglich auf dem Wege, eine langfristige Beziehung zum Kunden aufzubauen.

Bei beiden Themen, technisch wie organisatorisch, tun sich viele Unternehmen noch sehr schwer. Dem personellen Aufrüsten stehen allgegenwärtige Kostensenkungsprogramme einer Ausweitung der Servicekultur entgegen. Technische Ansätze gibt es, darunter Unified Desktop Systeme, die die für die Servicemitarbeiter notwendigen Eingabe- und Informationsfelder auf einer Bedienoberfläche aller Servicekanäle abbilden können. In der Umsetzung hapert es allerdings noch. In der Praxis tauchen weitere Schwierigkeiten auf, hier macht unter anderem der Faktor Mensch einen Strich durch die Rechnung: Innerhalb der Organisationen geben die einzelnen Verantwortlichen ihre Verantwortung über Teile der Daten nur ungern auf. Dies wäre aber nötig, um aus den wie in Silos separat gehaltenen Einzeldaten ein komplettes Bild des Kunden zu erhalten (sog. One-Face-Of-The Customer).

Große Daten, große Chancen?

So vergeben deutsche Unternehmen oftmals eine große Chance. Und hier liegt der eigentliche Kern von Social CRM aus Unternehmenssicht: die Verknüpfung der Daten aus den sozialen Medien mit den Daten aus dem Kundenmanagement. Bislang basierten alle Informationen im CRM auf den Kundentransaktionen und den Daten, die der Kunde, etwa zum Vertragsabschluss, zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht konnte auch noch die eine oder andere Kommunikation, zum Beispiel aus dem Kunden-Support, genutzt werden. Im Rahmen des Social CRM reichert man nun die Kontakt- und Transaktionsdaten der Kunden durch Interaktionen, Informationen und Unterhaltungen aus den Social-Media-Plattformen an.

Hierzu zählen beispielsweise die Interessen der Kunden, die sie über das Liken oder Teilen von Inhalten äußern, oder Inhalte aus Beiträgen, die vom Nutzer selbst gepostet werden. Die Kombination der beiden Datenquellen ergibt ein Dorado für jeden Kundenmanager: sehr konkrete Kundenprofile, die man zur Ausgestaltung zielgerichteter Angebote und Informationen in Richtung Kunde nutzen kann. Die sozialen Medien wirken wie ein Perpetuum Mobile: Kunden fungieren durch ihre eigenen Aktivitäten im sozialen Web als kontinuierliche Datenlieferanten, sie sorgen selbständig und freiwillig für die Aktualisierung ihrer Informationen. Eine Aktualität, die man ansonsten im CRM nie erreichen würde.

Was hier so einfach und für Unternehmen verheißungsvoll klingt, ist in der Realität deutlich komplizierter. Zum einen hält der Datenschutz seine Hand über die personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nur dann erhoben, verarbeitet oder an Dritte weitergegeben werden, wenn eine gesetzliche Erlaubnis oder Einwilligung durch den Kunden vorliegt. Im Rahmen des herkömmlichen CRM muss diese Einwilligung grundsätzlich vorliegen. Allerdings erlaubt eine solche Einwilligung noch nicht, die Daten aus dem Unternehmens-CRM mit den Daten aus den sozialen Medien in Verbindung zu bringen, da nach deutschem Gesetz weiterführende Informationen über Kunden und Interessen nicht gespeichert, zusammengeführt und verarbeitet werden dürfen. Folglich können aus Datenschutzgründen Unterhaltungen und Informationen in sozialen Netzwerken nicht ohne die Zustimmung der Nutzer erfasst und bearbeitet werden. Die handelnden Unternehmen müssen im Rahmen des Social CRM über ein sogenanntes Opt-In-Marketing die Einwilligungen der Kunden erhalten. Auch hiervor schrecken deutsche Unternehmen zurück und scheuen die Auseinandersetzung mit den Juristen nach dem Motto: „Bevor wir etwas falsch machen, machen wir es lieber gar nicht“.

Mit Köpfchen Kundeninformationen gewinnen

Zum anderen ist auch hier die Technik herausgefordert, denn es gilt die User, die in sozialen Netzwerken teilweise mit „Nicknames“ unterwegs sind, mit den im CRM-System des Unternehmens bekannten Kunden zusammenzuführen (Kann der Facebook-Nutzer direkt als Nutzer in der CRM-Datenbank des Unternehmens identifiziert werden?). Gelungene Ansätze dazu gibt es: So hat die Lufthansa beispielsweise mit ihrem Mileonair-Gewinnspiel innerhalb weniger Wochen von fast 120.000 Miles-and-More-Mitgliedern ein Opt-In zur Verschmelzung der Daten gewinnen können. Um den ausgelobten Preis von bis zu einer Million Meilen zu gewinnen, mussten die User die Facebook-Applikation auf der Lufthansa-Fanpage nutzen und dabei ihr Einverständnis zur Zusammenführung der Daten geben. Außerdem mussten die Teilnehmer ihre Miles-and-More-Kundennummer angeben, damit im Falle des Gewinns die Meilen gut geschrieben werden konnten. So gelang es der Lufthansa, die Facebook-User den Miles-and-More-Nutzern in der CRM-Datenbank zuzuordnen. Im Social CRM stellt sich am Ende aber auch die Frage: Wann sind diese „Big Data“ wirklich „big“? Zurzeit wird gerne ohne strategische Vorüberlegungen einfach „wild drauf los gesammelt“. Aber: Big Data ist erst dann groß, wenn man Erkenntnisse gewinnt, die man mit weniger Daten nicht hätte gewinnen können. Es gilt also, sinnvolle Daten zu sammeln. Denn nur mit einer Basis aus sinnvollen Daten können Unternehmen ihren Kunden gezielt Mehrwerte bieten. Dies betrifft am Ende nicht nur den Kundenservice, sondern zielt auf die gesamte Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen ab.

Das Dilemma der Digitalisierung vieler deutscher Unternehmen

Als Konsequenz entsteht ein nicht zu gering zu wertendes Dilemma. Auf der einen Seite: Social CRM als eine von mehreren Möglichkeiten, um auf die wachsenden Herausforderungen der Digitalisierung und dem damit einhergehenden veränderten Kundenverhalten reagieren zu können. Auf Basis der gewonnenen Daten aus diversen digitalen Kanälen ließe sich kontinuierlich und schnell das dafür notwendige Wissen generieren. Auf der anderen Seite: veraltete Geschäftsmentalitäten, die auf Machterhalt setzen und die digitalen Medien als reine Kostenreduktionsprogramme begreifen. Insofern erfordert die digitale Transformation als allererstes ein radikales Umdenken auf den Vorstands- und Geschäftsführerpositionen. Meine Erfahrung zeigt, dass hier oft das Problem liegt: Wie sollen die richtigen Entscheidungen getroffen werden, wenn in den Führungsetagen die entsprechenden Kenntnisse und das Verständnis für die digitale Transformation fehlen? Dafür müssen Lösungen gefunden werden. Die müssen nicht immer drastisch in den Austausch ganzer Führungsebenen münden. Der Lebensmittelriese Nestlé geht mit seinem Re-Mentoring Programm einen vorbildlichen Weg: Für die älteren Kollegen in Führungspositionen gibt es jeweils ein junges Teammitglied, einen Digital Native, dessen oder deren Aufgabe es ist, dem Vorgesetzten die Tiefen der digitalen Welt näher zu bringen. «

Prof. Dr. Alexander Decker

Erschienen im Management Kompass 02/2016, S. 32-35